矾淬医心 ——追忆中国首位运动医学博士林共周教授

刘纪丰

矾山的明矾,历经岁月淬炼,方显纯净本色;真正的医者,饱受千锤百炼,始见仁心光芒。在“世界矾都”这片孕育奇迹的土地上,诞生了中国首位运动医学博士——林共周教授。让我们循着时光的轨迹,探寻这位医者如何将人生的淬炼化作济世的良方。

淬炼成金

从孜孜学子到北大教授

他的人生历程,恰似明矾结晶的升华。从勤奋好学的少年成长为医学博士,从临床医生到北大教授,正如矿石需经千锤百炼,林共周的医学之路,也从最朴实的劳动起步。

这位中国首位运动医学博士的故事,要从他的少年时代说起。出生在平阳鳌江的林共周,在寒暑假时常回祖籍地矾山昌禅参加生产队劳动。他总是抢着干最脏最累的活——担栏粪、挑重担,在汗水中锤炼出吃苦耐劳的品格。最能体现他坚韧性格的,是那段矾窑挑水的岁月:稚嫩的肩膀担着沉甸甸的水桶,每日往返于昌禅后邪及乒乓岭的矾窑与山涧,每担水仅值两分钱。工友回忆,登记人不在时,需自报担数,别人都会悄悄多报几担,但共周总是如实相告,把浸透汗水的毛票仔细收好。这份刻进骨子里的诚信与坚韧,最终铸就了这位德艺双馨的运动医学大家。

1969年6月,从平阳鳌江中学毕业的林共周响应国家号召,远赴内蒙古兵团一师四团八连,将青春奉献给巴彦淖尔盟杭锦后旗这片土地。他曾深情回忆:“初入夏,便从浙南水乡来到这片沙漠中的连队。干燥、风沙时起,每日训练劳作后,浑身沾满汗渍与尘土的我们,便到附近的小湖(当地人称湖泊为‘海子’)洗涮。”在这片广袤的塞外戈壁滩,这位南方青年以惊人的毅力克服艰苦环境,不仅磨砺出坚韧的品格,更因表现优异多次立功受奖,获评“五好战士”并光荣入党。繁重的劳作与恶劣的气候考验着他的体魄,而边疆缺医少药的现状则在他心中埋下了从医济世的种子——这段屯垦戍边、淬炼青春的兵团岁月,为他日后攀登医学高峰奠定了坚实的精神基石。

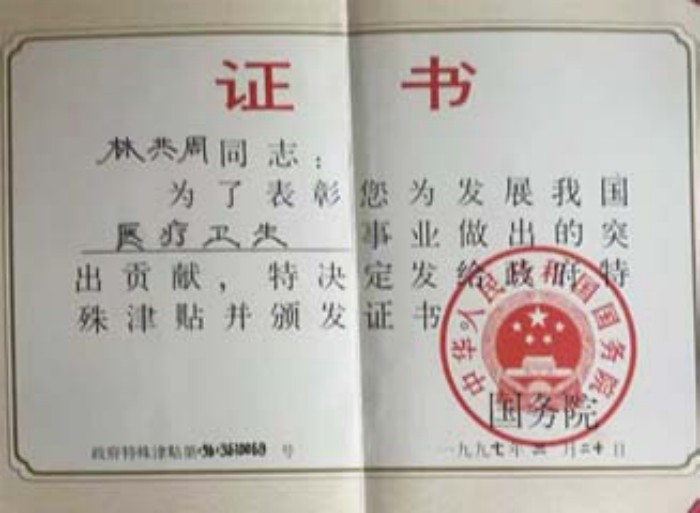

1974年9月,经兵团推荐并通过选拔考试,他进入北京中医学院学习,1978年毕业,正式踏上医者之路;1983年,获中国中医研究院骨科硕士学位;1987年,从北京医科大学(现北大医学部)毕业,成为中国首位运动医学博士。此后他的脚步从未停歇:1992年,赴日本自治医科大学任骨科访问学者;1994年,成为北大硕士生导师;1995年,担任运动医学研究所副所长(主持工作);1996年,出任北京大学第三医院(简称北医三院)副院长,1997年,获国务院政府特殊津贴,期间曾受中共中央政治局常委胡锦涛同志接见;2001年,晋升北大博士生导师,悉心培养的弟子薪火相传,今多已成为临床与科研的中坚力量;2018年,获北医三院“医院发展奉献奖”。

在运动医学领域,林教授既是开拓者,也是深耕者。学术上,他参与编写《实用运动医学》等权威专著,在《中国运动医学杂志》等国内外核心期刊发表35篇重要论文。他主持的卫生部基金项目,揭示了自体移植腱组织的转化规律;参与的国家自然科学基金项目,阐明了髌骨软骨病的免疫病理机制;多项研究课题获国家体委、教育部、北京市科学技术进步奖。临床中,从普通市民到奥运冠军都曾受益于他的精湛医术。邓亚萍、郭晶晶等体坛名将的成功康复,见证着他在运动医学领域的卓越成就。“能让运动员重返赛场,就是对我最大的褒奖”——这句面对康复球员时的肺腑之言,后来常挂他嘴边。

卸衔守真

白衣不变的赤子心

林共周——这位运动医学界的翘楚,因他始终淡泊名利,婉拒媒体采访,以致矾山乡亲对他的了解并不多,公开报道更是凤毛麟角。记忆中,仅1990年北京亚运会期间,时任运动员保健医疗小组首席专家的他,曾破例接受过温州晚报专访。因林教授父母和我父亲交往颇深,且他又是我大嫂的三哥,我也顺口称他“三哥”;也正因这份情谊,得以窥见这位医者的赤子之心。而这份初心,在他职业生涯的关键时刻,终化为一个令人肃然起敬的抉择。

中国自古有“不为良医便为良相”之训,而林共周教授在48岁学术巅峰之际的选择,为这句古语赋予了新的注解——当医者已达“良相”之位时,仍能返璞归真,重归“良医”之本。1999年,他做出了令人意外的决定:毅然辞去北医三院副院长职务。面对众人的不解,他只淡然道“我更愿专注临床”,一句轻描淡写,回归了医者本真。从此,他无官一身轻,将全部心血倾注于临床。他始终坚信,真正的医学大家必须扎根临床,唯有长期与患者面对面,才能培养出精准的临床直觉。正因这份坚持,他在运动医学领域形成了独特的诊疗风格:既掌握最前沿的技术,又始终保持对患者个体差异的敏锐洞察。

仁术精诚

医术与仁心的交响

林教授的医者仁心,藏在每一个诊疗细节里。

面对病例时,若同行倾向手术,他常凭丰富的专业判断选择保守治疗——这份底气,源自数十年的临床积淀。一位曾在北医三院进修的外地医生回忆:“林教授阅片时,总会多问几句病史,许多被其他医生建议手术的患者,经他评估后,都通过保守疗法获得康复。”

而遇到真正需要手术的疑难病例,他又总是迎难而上。他的学生曾在文中记述:一位不到20岁的患者,踝关节严重内翻畸形,行走时只能用脚背外侧着地,因手术风险大,辗转多家医院均被告知无法医治。林教授仔细评估后说:“让我试试。”经过精心设计的手术方案和细致操作,四个月后复查时,这位年轻人已行走自如,挺拔的身姿和自信的笑容,见证着重获新生的喜悦。

更难得的是,他处处替患者精打细算:能用国产药,绝不开进口药;一次检查能确诊的,绝不安排重复项目;甚至会细心对比不同耗材的性价比,在保证疗效的前提下,为患者省每一分钱。那位外地进修医生感叹:“他用药特讲究性价比,总优先选疗效好又能医保报销的。”

前几年,在医院官网的患者留言区,仍能看到这样的记录:2008年冬,一位母亲带着女儿求诊,从检查到开药总共花费280元。“之前在其他医院仅检查费就花了八百多”,患者写道,“林教授却说初次检查结果已足够明确”。另一位被多家医院建议手术的患者留言:“他按了按我的膝盖就说无需手术,如今保守治疗三年,不仅能跑步,偶尔还能爬山。”

这些朴实的话语,皆是不朽的丰碑。老同事这样评价他:“在北医三院,提起林大夫,无人不钦佩。他看病有三绝:一是准,不需高端仪器,触诊即能确诊;二是明,随手勾勒骨骼示意图,病情便解释得清清楚楚;三是实,总能用最经济的方案解决问题。这份处处为患者着想的仁心,正是医者最珍贵的第四绝。”

妙手回春

临床直觉的智慧

林教授的临床智慧,往往体现在看似简单的诊疗过程中。

记得我二哥曾说起一段往事。那一年夏天,他不慎摔裂左手腕骨并伴脱臼,当地颇负盛名的接骨医生用竹板从前臂到掌心整体固定。谁知固定后不仅活动受限,疼痛反而加剧。恰逢林教授回乡探亲,见状后他轻轻摇头:“固定太死反而不利于恢复。”说着便拆下竹板,随手找来一张纸板,仔细塑形后重新固定。说来神奇,换过之后二哥顿觉手腕轻松,疼痛大减,不出几日便见好转。后来我们才懂得,林教授深谙“过犹不及”的医理——适度的弹性固定既能保护伤处,又能促进血液循环,这才是愈合的关键。

他的诊疗智慧不仅限于运动医学。有次回乡时,他发现小妹的伤寒虽经规范治疗却迟迟不见好转。多数医生可能会选择更换更强效的药物,而林教授却另辟蹊径——他仔细推敲用药时间与剂量,仅通过精准调整用药方案,便让病情迅速好转。事后他解释道:“治病如同烹小鲜,火候的把握往往比食材更重要。”

我大哥回忆,有次在三院门诊大厅,林教授听见孩子大哭,立即停下脚步,快步走到母子跟前:“别怕,让我看看。”说着便轻轻托起患儿的小手,拇指在肘部一探,娴熟地推送旋转,哭声戛然而止——原来是最常见的桡骨头半脱位。整个过程不过数秒,没有繁琐检查,没有复杂流程,有的只是数十年临床经验淬炼出的精准判断。

我自己也是林教授精湛医术的受益者。那年不到四十岁,突发腰椎间盘突出,疼痛不止,连日常活动都成问题。当地来自上海三甲医院的专家建议手术,可林教授仔细审阅检查报告后说:“能保守治疗就不要手术。”在他指导下,我严格卧床休养半月,症状竟完全消失。多年后回想,他当时那句看似随意的建议,背后是多少次临床得失沉淀出的智慧。

自那次腰突险些上手术台,被林教授一把拉回后,我便常向他咨询医学问题。无论多忙,他都会抽空详尽回复。如今我手中仍保存着林教授2007年的亲笔回信——那是为一位患类风湿的县机关干部家属致信问诊,岁月已划过十八个春秋。泛黄的信纸上,那些力透纸背的字迹依然清晰——字里行间浸透着医者对患者、对亲友的无私关怀。每次展阅,耳畔便响起他温和的叮嘱,眼前又浮现他看片子时那微蹙的眉头。

最难忘2015年秋,一位县领导的亲戚遭遇车祸,康复不理想。面对托付,我带着CT片赴京求诊。那时他已退休在家,虽身体不适,仍反复查看CT片和病历,还亲自接听患者家属电话询问细节。“孩子尚在发育期,建议先保守治疗。”他指着CT片解释,“待18岁后再评估是否需要二次手术。”临别时,他不顾病体亲自送我到小区门口,为我叫来出租车,握手告别后,仍伫立街头目送我远去。此情此景,至今历历在目。

那时我们谁都不曾想到,这样的温暖会成为永诀。2019年7月25日,林教授因病抢救无效,在北京不幸逝世,六十八岁的生命永远定格。医学界折损一株凌云松柏,我的世界永失一位会在看片时微蹙眉头的兄长。他逝世后,从广州来三院进修的医生在悼文中动情写道:“林教授是位有温度的医者,和蔼可亲,严谨认真,耿直中带着些许执拗。他淡泊名利,亦看淡生死,此番驾鹤西去,亦是逍遥行。”

正如矾山明矾经岁月愈发纯净,他用毕生心血铸就的医者精神——如明矾般纯净,如星辰般璀璨——早已融入医学发展的长河。2024年3月6日,公众号《光明人家》以四个“刮目相看”为教授的医者风骨作出最生动的注脚:甘弃副院长光环回归临床的淡泊,敢逆医学主流坚持保守治疗的胆识,专攻他人不敢接的疑难手术的担当,以及“手术费便宜得吓人”的济世情怀。这四个“刮目相看”,恰如明矾棱角,映照医者本色。