矴埠头:三溪汇处,人文长歌的时代吟唱

南邨

在浙南苍莽的山水画卷中,桥墩镇一隅,矴埠头村(旧名矴步头)静卧于莒溪大溪、清水溪、南岙溪三水交汇的臂弯里。它并非一个凝固于时光琥珀中的标本,而是一部在溪流冲刷与历史沉淀中持续书写的动态史诗。这里,谢氏家族的百年荣光、旧街巷的烟火余温、当代书法的石上风骨、烽火遗迹的山河守望、古厝石埕的家族密码,以及新兴文旅的探索脉动,共同编织成“山水乡村、人文矴埠”的立体图景。我们此行的目的,是穿透表象,探寻其人文基因在当代语境下的解码、激活与转化,聆听古老村落面向未来的深沉呼吸。

——厅堂灯火——

顶广昌与下广昌的家族叙事

广昌之名,如沉甸甸的基石,奠定矴埠头谢氏家族的物质与精神根基。“广昌古宅”,是著名书法家林剑丹先生的亲笔题名,林先生的故乡莒溪,与广昌仅距数里。顶广昌,这座历经沧桑依然屹立的古宅,是家族记忆最厚重的载体。它绝非一座仅供凭吊的空壳建筑。走进其高阔门庭,沉重木门在轴枢转动间发出的悠长声响,仿佛穿越时空的低语。那些精雕细琢的梁枋斗拱,尽显南派福州园林式的特色;精致的窗棂镂刻,虽已褪去昔日华彩,其线条筋骨间仍透出当年匠人的虔诚与家族的荣光。古屋门前的旗杆,风光犹存;厅堂深处悬挂的“外翰”“贡生””国学“等匾额,墨迹沉稳,分明是家族对血脉赓续、德行传承的无声宣告。尤为珍贵的是镌刻于壁、书写于族谱的族规家训,如“敦孝悌、崇勤俭、睦乡邻、重诗书”,这些箴言早已超越冰冷的文字,渗入一代代谢氏族人的精神血脉,成为塑造村落集体人格的伦理密码。

与顶广昌的庄严厚重相比,下广昌则像一部失落章节的残卷。据载,当年下广昌与顶广昌的建筑风格,形成南北园林特色的“双子座。”,典型的北派苏州园林风格,比南派风格更胜一筹。所惜,其主体建筑已湮没于时间长河,只余下零星的石础、断壁散落于村居之间,或深埋于新屋地基之下。这些“文明的碎片”,如同散落的拼图,激发着后人探求其原有格局与家族兴衰脉络的渴望。顶与下,存与亡,完整与破碎,共同构成了谢氏家族跌宕起伏的命运交响曲,无声诉说着一个闽浙边地家族在时代洪流中的坚韧、荣耀与沧桑。

——石上风骨——

谢云书法碑林的文化高光

与顶广昌旧宅一溪之隔的是一片青翠的竹林。走过“双汇桥”,最令人心灵震撼的,无疑是缘溪就势、竹影掩映、与村落古韵浑然天成的谢云书法碑林。谢云先生,这位从乡村走向世界的书法大家,其艺术生命之根深植于故乡的沃土。碑林并非简单陈列,而是一场精心策划的“石上书展”,一场跨越时空的“艺术还乡”。

走进碑林,数十方碑刻赫然醒目,或伫立溪畔,聆听流水清音;或隐于林间,与草木对话;或嵌于古墙,与历史相融。碑林的材质选用黑色玄武岩石,朴拙厚重,温润如玉之精雅华贵。这里,与矴埠头谢广昌谢氏同出一脉的“三大庙裳翁”一一当代书法家谢云先生,以独特书体“鸟虫篆”尽情展示他的“石上风骨“。谢云先生穷其一生,从篆籀的古奥神秘,到汉隶的雄浑博大,再到其独创“鸟虫篆”的奇诡灵动与行草书的奔放不羁,堪称一部立体的书法艺术演变史与个人风格探索史。

碑林的精神内核及其文化价值远在艺术形式之上,其内容多为竹文化及历代诗词瑰宝,以及谢云先生饱含赤子深情的自作诗文。

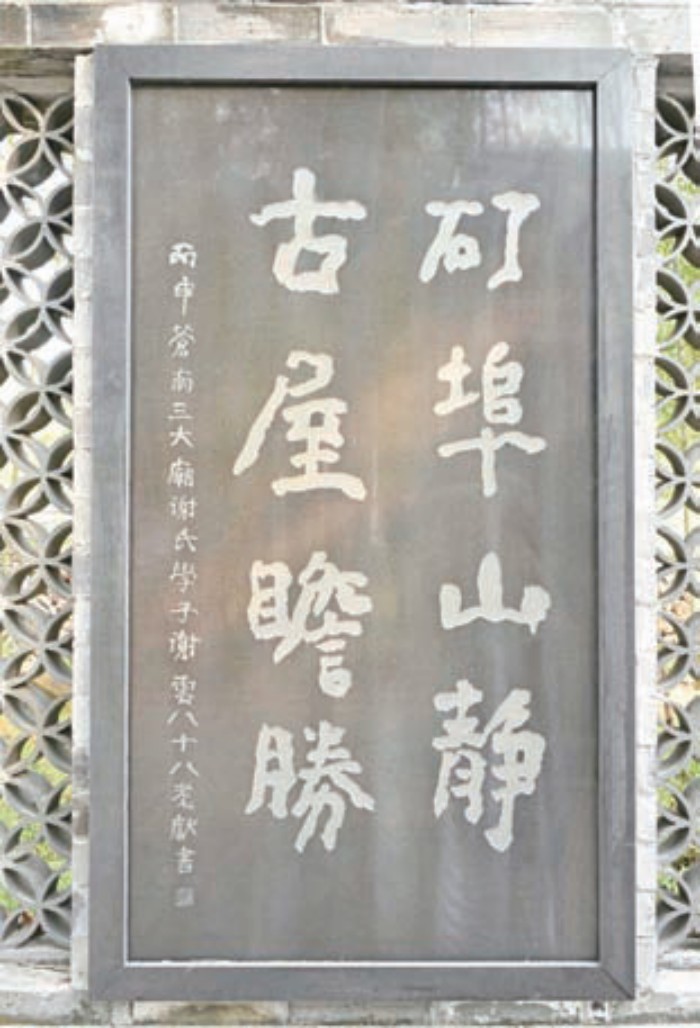

立于碑林入口的”矴埠山青,古屋瞻胜“,高古雄浑。在《瞻胜园》,苏东坡的”高人自与山有素,老可能为竹写真“联句,可谓开宗明义。在《凝翠》园,山水诗鼻祖谢灵运的”白云抱幽石,绿筱媚清涟”句,将清溪翠竹的意境尽蕴其中。而十余帧郑板桥、金农、吴昌硕等以题竹、画竹的诗文,更突出了碑林的主题。在《书对圣贤,竹兼风雨》一园,唐宋诗家名作的诗文之美,在谢老炉火纯青的书法艺术中表现得酣畅淋漓;杨慎的《临江仙》和苏东坡的《念奴娇》,在谢老的毫端之下,仿佛滚滚长江气势雄浑,不禁让人顿生千古幽怀。

谢云先生,这位当时已年届八十八的耄耋书家,以倾力之作刻石于乡野,展示于碑林,是将精英文化向民间的一次深情播撒。谢老“根植传统、锐意创新”的艺术理念,通过这一片片沉默的石头,向乡民、向每一位来访者传递着对文化根源的敬畏与对创造精神的礼赞。如今,谢老虽而作古,但其艺术风范和文化高光,必将与碑林长耀于后人。

正如县作协主席革新先生在《竹林诗碑序》中所言:矴埠头的水,因诗碑而更加灵动;矴埠头的山,因诗碑而益增厚重。诗碑,与三大庙谢云故居中的谢老书法精品,像双子星座交相辉映,点亮了乡村。

碑林的场域能量,已成为矴埠头无可替代的文化地标与精神图腾。它不仅是艺术朝圣地,吸引国内外书法爱好者、研究者前来观摩学习;更是乡土美育的天然课堂,让生长于此的孩童在耳濡目染中感受汉字之美、文化之深;让晋风汉韵薪传不息、代代赓续。其存在,极大地提升了村落的文化品位与知名度,成为“人文矴埠”最耀眼的名片。它昭示着:乡村,同样可以成为高端艺术生长与传播的沃土。

——溪畔新声——

文旅产业的探索与实践

依托丰厚的自然与人文禀赋,矴埠头的文旅产业正破土萌芽,尝试在传统与现代、保护与发展间寻求平衡。

清澈的溪滩成为最天然的游乐场。当地主政者,正以矴埠头山水为基。烧烤区、露营基地的设立,让都市人得以亲近自然,枕溪流而眠,观繁星满天,满足了基础的休闲需求。

近年来,以文化为内核、更具潜力的项目正尝试深挖文化基因。以谢云书法以及各地名家书法为主题的“书韵”文化餐厅,将艺术欣赏融入味觉体验;恢复传统工艺的豆腐坊,不仅售卖产品,更展示制作流程,成为活态文化课堂;利用古宅庭院打造的特色茶座、书吧(如“半角书屋”),营造出静谧雅致的文化休憩空间;吸引收藏爱好者的瓷器古玩小店,则为村落增添了别样趣味。

传承自“祠堂酒”和“百家宴”活动,以节庆为媒,在特定节日被重新赋予意义,成为凝聚村民情感、吸引游客体验乡土人情的重要载体。

在与矴埠头村领导的交谈中得知,他们正实施“空间活化”项目:将部分风貌协调的闲置古宅、庭院改造为民宿、工作室或微型展览馆,进行一场盘活存量资产、延续空间生命的积极尝试。

这些实践,标志着矴埠头从传统村落向文旅目的地的初步转型。溪滩的烟火气与书吧的墨香交织,百家宴的喧腾与古厝庭院的幽静并存,展现出一种充满张力的、探索中的乡村新貌。

矴埠头的山水间,三溪汇流奔腾不息;村落深处,人文薪火代代相传。顶广昌的厅堂、旧街的烟火、碑林的墨痕、炮台岗的守望、古厝的石埕与家训,共同构成了它独一无二的灵魂。当下溪畔的烧烤架、露营帐篷、书吧的灯光,是它在时代浪潮中寻求新生的试探。

矴埠头的未来,不在于成为另一个喧嚣的“网红打卡地”,而在于它能否完成一次深刻的人文涅槃。它需要勇敢地将目光从溪流的表面波光,投向承载着家族密码的石埕深处、镌刻着精神图腾的碑林之上、回响着历史足音的烟墩山巅。只有当谢云先生融入骨血的书法精神,与谢氏家族“敦孝悌、崇勤俭”的古训,以及三溪汇流所象征的包容与力量,被真正提炼、激活,并转化为可感、可知、可参与的当代叙事与深度体验时,“人文矴埠”才名至实归。

这是一场关乎时代嬗变与文脉传承的较量,更是一场关乎乡村灵魂的探索。它要求我们以敬畏之心守护历史的馈赠,以创新之胆开拓未来的可能。当矴埠头成功地将百年积淀的人文基因,转化为生生不息的当代表达,它便不仅是一个被凝视的“他者”,更将成为一盏照亮乡村文化复兴路径的灯火,在浙南的青山绿水间,吟唱一首古老而常新的长歌。

(李士明/摄) (本文有删减)