那些年,走过蒲门的“大咖”

蔡榆

蒲门(今苍南马站、赤溪一带),自唐至清,基本处于军方戍防的语境。在地理及交通上,因处闽浙交界而成经此南上北下的重要通道之一。所以,在各个时期不乏名流的涉足。

本文择拣一二,尝试略述业已远去的年代走过蒲门的那些文人——

陈陶

说走过蒲门的那些文人,陈陶是绕不过的首选。

这个据说来自福建剑浦的“仙人”,自号“三教布衣”。其性沉敏博学,善属文,声诗历象,无不精究。他“隐洪州西山,专以服食炼气为事。”

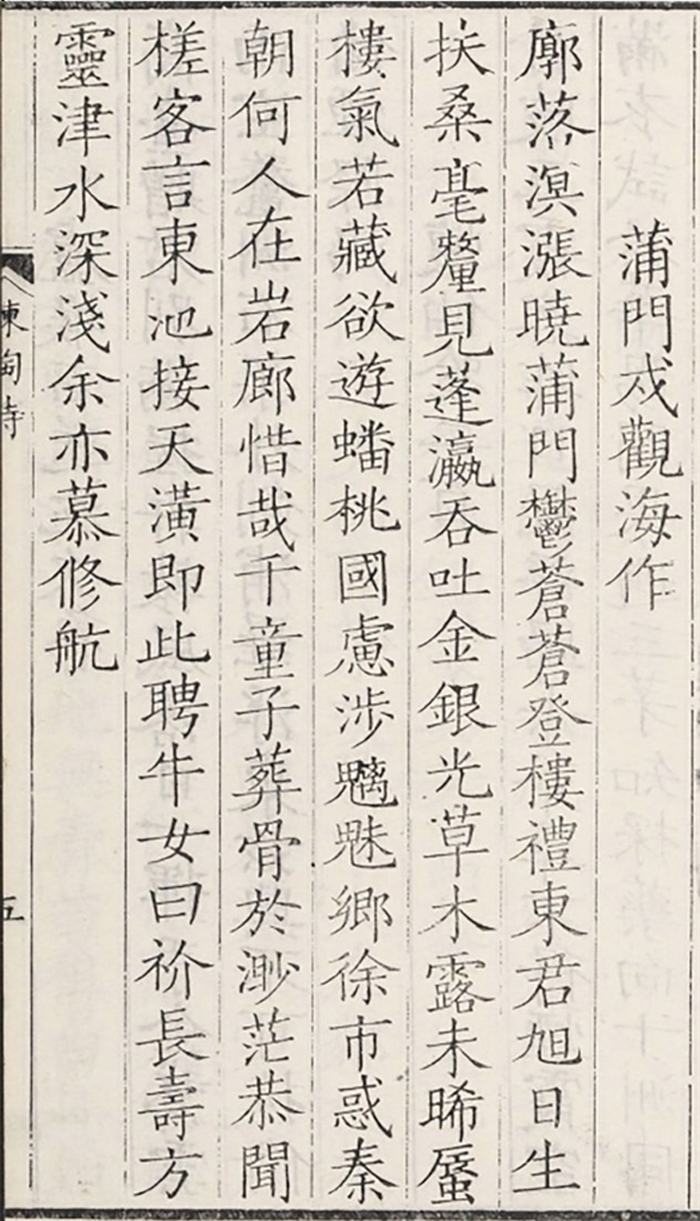

陈陶在前往温州的途中,据说路过了蒲门,写下《蒲门戍观海作》,“廓落溟涨晓,蒲门郁苍苍”的诗句,是蒲门入诗较早的记忆。此诗后来被收入《唐诗百名家全集》。陈陶在《旅次铜山先寄温州韩使君》诗云“乱山沧海曲,中有横阳道。”可见,横阳道早在五代时即成由浙境出入闽地的要道之一。

桑瑜

来自常熟的桑氏,曾在明成化年间出任温州通判。

明季的卫所,屯田是一个重要的内容,蒲壮所也不例外。再者,蒲壮所容纳有蒲门、壮士两个守御千户所的士兵,即二所共一城,使得周边民众的田亩遭遇侵占成为可能,问题在于占田且不负担赋税,由此军民构隙。

志书载,(此事)“累讼未决”。成化戊戌年(1478),桑瑜“被檄往勘,籍其亩数、赋其租,以为官军俸给。”民众手舞足蹈,那叫一个高兴啊。

郡城至蒲门,不说其他,光是翻越蒲门三条岭,那劳累程度也够呛,况且,史籍载称,“道经铁沙岭(注,暂无此岭的历史信息),有岚瘅,从者惮行。”但桑氏不管不顾,不畏艰险,亲临蒲壮处理当地军民的矛盾,清除了社会不稳定因素。受到抚慰的百姓,在桑氏返程时主动前往护送桑氏过铁沙岭。可见甚得民心。在桑氏的多个传记均有记载,看来这事在当年的影响不小。

顺带说一下桑氏当年在平阳挥毫的事。据民国《平阳县志》载:

某年某月某日,桑氏因公事下乡平阳,当时有应姓富翁,筑台具礼恭候其驱从经过。桑氏奉邀登台。应氏则献礼求诗。桑氏问何所求,应氏以自己的别号“养素”,请桑氏赐字。桑即挥毫一绝:

洛阳院内花如锦,金谷园中酒似霞。

惟有应君能养素,瓦缾清水插梅花。

季碧山

诗人季碧山(1738—1806),清代温州“市井七子”之首席。他与蒲城华文漪有交谊。

华氏《逢原斋诗文钞·季碧山传》载,“嘉庆乙丑岁(1805),季氏来予里,尝向予缕述半生苦贫状。”据华氏写道,“不少讳,故知之颇详。”可见,二人的交谈甚多。

幼时孤苦的季氏,家酷贫,入塾一年即废读。衣食无所出的他,靠家中一亩许的园地种菜的收入来谋生。贫困之状,几近不可描述据传,季碧山夏时或露宿或栖身于庙宇,恒与佣贩辈狎处;冬季早起冰霜寒冻手足皲裂。这些他都习以为常。

20来岁的季碧山,嗜读不辍,且能触类旁通。久之,经子百家,皆略通晓,尤熟于史,遂学为歌诗。经过数年努力,他的诗古今体俱有法度。颇兼举子业,但不就试。

这个终身卖菜,但立志好学的市井诗人,在蒲城与华氏面晤后一年,便因病而辞世。

黎应南

来自广东顺德的黎应南(1788—1836),曾在道光年间相继任丽水、平阳知县。黎应南精通算学,系数学家李锐的入室弟子,李著《开方说》下卷,即由黎氏完成。

如此精于算术的他,却并不精通官场之术。平阳任期既满,本宜迁升,而他不谙簿书,平时为家丁牟蚀,行李萧然,淹留任所,以待上官之命。最后,也没有等到新任命。黯然离开平阳的黎氏,在数月后病殁于杭州试院,埋在了西湖一带丛莽中。据说当年孩子才六七岁,他的手稿也因罕有示人而不知下落。著名文学家龚自珍在悼诗中誉他为“大师”“奇才”,对他的一生遭遇深表同情。

一埋便是十年的墓冢,后被张家堡人杨配篯找到了。念着黎氏任职平阳时的惠政,杨氏为他“筑墓树碑表之”。

之所以把黎氏列入本文,是因为他在《夏日横阳山行杂诗八首》中写有“畴昔防倭旧筑城,而今四野万夫耕。戍楼破碎防旗暗,镇日当关卧老兵”一诗,

横阳古道沿线,具备黎诗中涉及的防倭、筑城、耕田这些元素,个人以为,蒲门垟以及蒲壮所城应该是此诗的题中之意。

黎氏这次的蒲门行,为今天的蒲门增添些许人文底色。但令他人生难堪的,则是另一次与蒲门有关的“未”行或者说“迟”行!

身为父母官的黎氏,任上遇到了台湾镇总兵张琴之母原籍病故一事,竟然“迟至五旬之久始行禀报”。无法知晓他是真的消息闭塞还是另有原因,因为迟报一事,他被人参奏“实属不知事体”,且奉谕得交部议处,不准将功补过。这大概也成为影响他后来仕途升迁的负面因素。

徐荣

1846年,汉军正黄旗人徐荣(1792—1855,字铁孙,道光十六年进士),由玉环厅同知升任温州知府。

检徐荣集子,在玉环至温州任期内,其诗作有《玉环集》《东瓯集》。徐荣撰有《怀古田舍诗钞》(33卷)。收录在《续修四库全书》中有《怀古田舍诗节钞》(6卷),其中涉及清时招顺乡范围的,有《喉咙岭》《赤溪》《三步礧》《镇下关》《发蒲壮》《行车岭上看矾顶云气作歌》等诗作。如:

发蒲壮

山色空濛碧未醒,春禽催晓语丁宁。

一横浸树烟光白,四面围人天影青。

雨送潮来摇略彴,风吹瘴过扑箳篂。

红梅绿竹谁家屋,日射南檐户尚扃。

车岭

烟开车岭见人家,客里逢春感物华。

矾顶黛云浓媚日,桥边新涨缓流花。

肯分竹外三分水,便种门东五色瓜。

鸣鸟有情应笑我,竟成何事走天涯。

《喉咙岭》里的“喉咙岭”,应该是如今普遍以“后陇岭”相称的那条古道名称的谐音。集中有一诗作,标题《蒲门沿海田甚少,其人苫草而居,多以钓带、煎盐为事,居恒亦知务业。及遇客舟独行或遭风水,辄聚而剽掠,此辈贵财贱命,轻风涛如平地,招而用之皆勇士也。作歌使里长示之》,说是题,其实相当于一则序文,记述了当时蒲门社会之状况。

在郭则沄撰《十朝诗乘·徐铁孙有深见》中,有相应的文字可相互解析:

温州平阳蒲壮乡为张总兵(琴)故里,总兵以乡勇起家,官至台湾镇。其乡在平邑南百四十里,土人苫草而居,以煎盐、钓带鱼为业,鸷悍者身狎风涛,遇客舟辄剽掠。汉军徐铁孙履勘海口,至其地,谓若辈重财轻命,招之为国用,皆干城也。

其《蒲壮》一诗,体现了“徐铁孙有深见”:

马塞山南宿雾晴,高洋初日拥潮声。

山连木埜团军隘,云敞蒲门壮士城。

阨塞有心谘戍卒,官司无处觅弓兵。

流江两省鱼盐地,据险须移大将营。

范鸿书

范鸿书(1884—1913),清朝光绪年间人,泰顺县仕阳籍。出身贫苦的他,从小喜读诗书,吟诗作赋,聪颖过人,12岁中秀才,人称“神童”。

据资料显示,范鸿书曾在民初任蒲乡学堂教员。他作有《月夜游蒲城东庵》一诗:

月照蒲江客影孤,闲游兰若上城隅。

寺门流贰苔侵壁,佛座凝香花满炉。

石不能言犹合掌,山如入定亦跏趺。

笑余天与僧缘浅,坐对禅灯一语无。

1908年12月,范鸿书应约为林东明撰神道碑文(由鲍铭书篆额),碑文载:“光绪戊申(1908)冬十月,友人林树棠,邀鸿书游于其九世祖副戎公墓……”

林树棠系民国《平阳县志》纂修发起人之一。族内王氏提供资费,林树棠受托创办林立简易识字学塾及居敬简易识字女学。“兴办各校,赔累多金,皆王有以勉之。”另据树棠当年受访称:蒲门林菁莪,原名楷,聘妻金青娥,未娶而殂。楷应童子试,梦金谓己须用青娥名方得隽。楷乃易以菁莪二字,遂入泮。后,族修谱遗金氏,林树棠“复梦金与言,乃补入之”。

范鸿书另与岱岭人郑慎斋有交谊。范氏赠诗云:

依旧栖身蒲海滨,与君端合有前因。

文章畏友知偏晚,贫贱交情久倍亲。

隐雾鲜能窥豹彩,化云常愿附龙鳞。

讲帷课罢吟坛继,张翰何心忆脍莼?