不禁眷眷怀桑梓 ——记苍南诗人应侠民

汤小玉

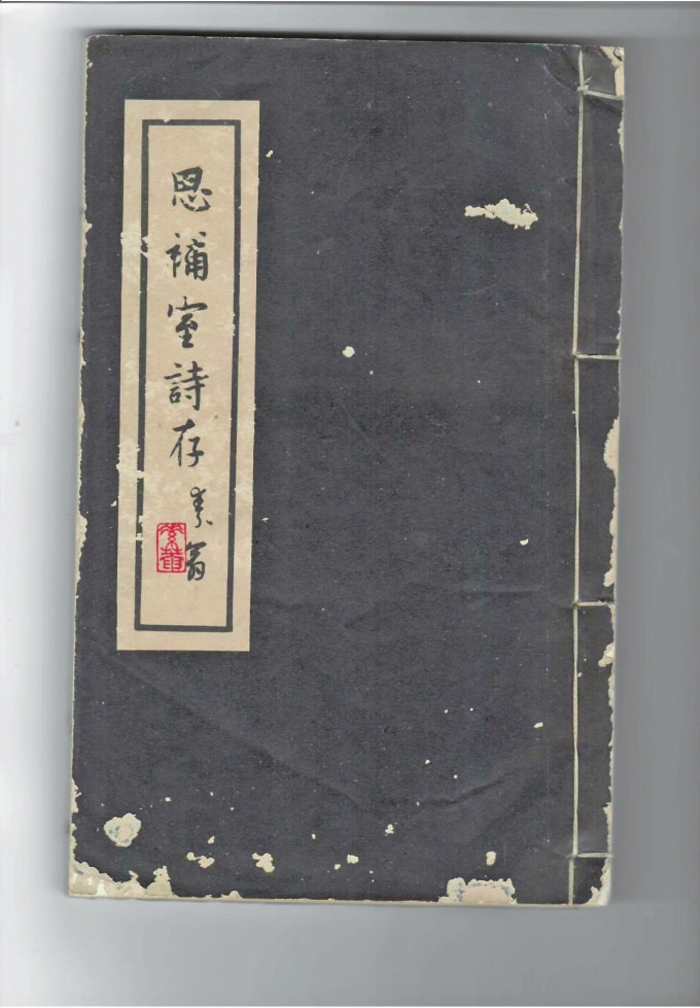

一本诗集里有众多朝野钜公及名士亲笔题词溢美,宣扬,可谓巨著!这正是1961年台湾大明印刷局出版的《思补室诗存》,作者应侠民。

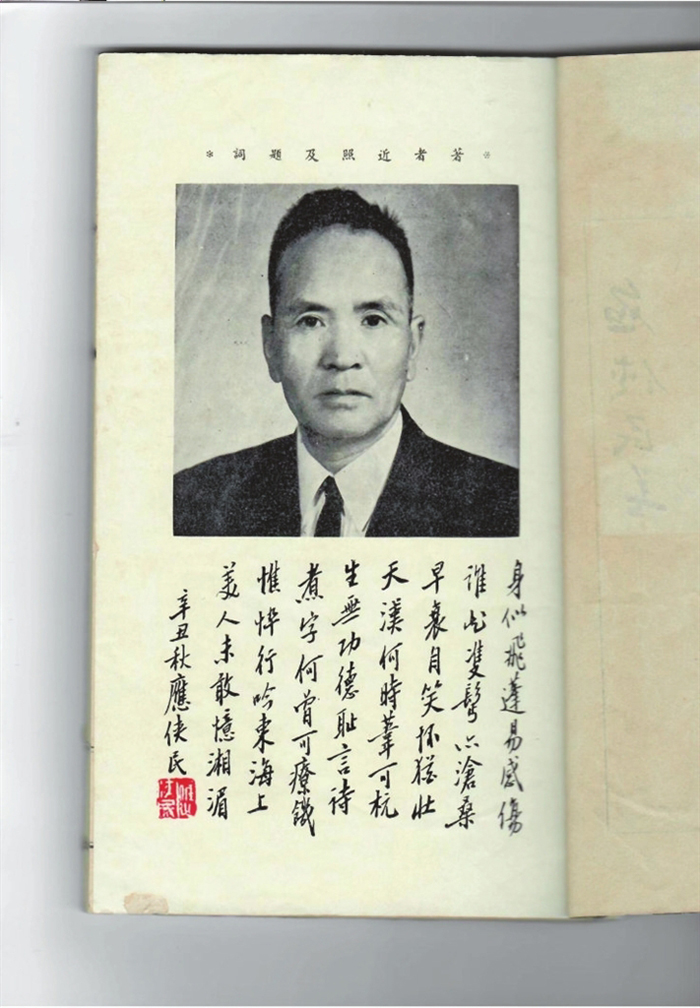

书的扉页是诗人的一首自述诗:“身似飞蓬易感伤,谁知双鬓亦沧桑。早衰自笑怀犹壮,天汉何时苇可杭。生无功德耻言诗,煮字何曾可疗饥。憔悴行吟东海上,美人未敢憶湘湄。”诗人自喻为“飞蓬”,恰似那野外飘零、身不由己之人,多么无奈、哀愁与悲叹;再引用《诗经》典故“谁谓河广,一苇杭之”,以示自己难以跨越高远的台湾海峡,流露出游子的心声,诗人的感伤。

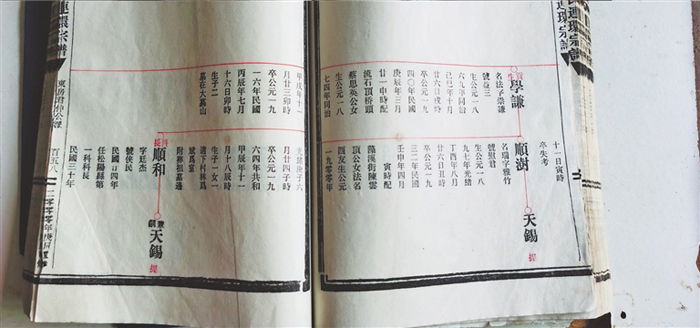

诗人应侠民(1902—1967),字一鸣、廷杰,谱名顺和。苍南县藻溪镇下应村人。他的父亲应学谦(1869–1940)号益三,贡生,资兼文武,且擅黄岐术。应侠民幼时聪颖好学,民国初年,国事蜩螗,他父亲认为“孔道已废,四维不张,宜改习活人方伎,以求自立。”应侠民先生谨遵父命,到郡城学习,可父母又不放心他孤身求学,即书信催回。他怎敢违抗父母命,只得辍学回乡,重读圣贤书,再看国学经典,焚膏继晷。他偏不爱学医,却溺志于诗。弱冠之年即远赴首都警幕任职,遊幕四方十余年又折回平阳、松阳等县府任职,最后到苏州海警工作,浮沈宦海三十馀年。1949年随军去台湾,在基隆、台南定居,系台湾鲲南诗苑、大同吟社、瀛社等诗社的社员。1962年在台南善化中学任教,1967年病逝于台湾。

应侠民先生不热衷仕途,却耽于诗词,且造诣颇深。他的作品经常刊登在《中华艺苑》上,还有诗词被《基隆市志·卷六·文教志艺文篇》收入(第43—44页)。《思补室诗存》中收录了他五百五十七篇诗词,内容有吊古伤今的,也有模山范水的,更有托物咏怀的,还有与台湾政要以及诸多乡贤名士酬唱。他的笔端饱含深情,文采斐然,诗词清新俊逸,骀荡雄迈;引据浩博,立意高远。书中既荷十九位朝野名家为他亲笔题词,如:国民党元老、大书法家于右任题书名;清末进士、出身诗书世家的贾景德为之题“诗学精神在乐群,饭山今日又逢君......”;台湾考试院院长孔德成题“幽涧清风”;原浙江民政厅长、省长屈映光题“一言九鼎,三百无邪”;陆军中将姚琮题“四灵嗣想”;台湾《中央日报》社长阮毅成题诗“壮日豪情尚未删,喜看诗赋动江关。如椽有笔能降敌,漫把清新誉子山”,把他比作南北朝时期著名文学家庾信(字子山)。又蒙平阳的林颖、瑞安的苏源等三十三位名士题咏祝贺。尤受被称为民国时期西北拓荒第一人、作家、诗人的苍南霞关人林竞(兢)以及山东著名医学教育家尹莘农为他做序,他们都对应侠民评价极高。这本诗集可让读者大开眼界,可见此书在台湾的影响力及诗集的非凡价值。据台湾国家图书馆资料显示,同年他还出版《南瀛诗歌选集》(十二之三),创作者应侠民。

应侠民谦虚好学,国学深厚,浸润诗词,文才俊逸。早在年轻时就已初露锋芒,经常与诗友到白沙拜访、求教于刘绍宽硕儒。在平阳县府工作时,参加星社诗钟活动。曾有诗“骚壇逸气冠三军,翰墨终收一代勋……”呈刘绍宽前辈,刘老马上附一首长诗,“次韵应侠民:请缨少日愧从军,纸上难收系虎勋;庾信有志赋江表,齐贤无策下并汾。……”应侠民还赠诗苏达夫、昧朔昆仲,黄梅生、蔡笑秋伉俪,姜啸樵、马少屏、陈子琳、马敏中、温秉民、张鹏翼等学界通儒。《刘绍宽日记》在民国三十年(1941)就有六处记载他与乡人的诗词酬唱。其中在十一月廿三记载他召集诗钟于县农会,到者十余人,以“寿、辞”第六唱。“诗钟”限一柱香功夫吟成一联或多联,香尽鸣钟,故名;诗钟吟成,再作为核心联句各补缀成一首律师,游戏结束。古人好之,在台湾现代文学史上地位也极高,它的消遣用字细而甚,能运思于秒忽之间,取办于俄顷之际;不费长日之功,屡获更唱之乐。所以,古人雅集经常采用,能短咏娱心。应侠民在台湾,也钟情于诗钟,参与台湾诗坛、春人诗社、大同吟社、瀛社等诗社的社员,这几个协会组织常常以诗钟开展活动。特别是于佑任和贾景德创办的台湾诗坛,更是如此。一次以“诗、坛”两字冠首,应侠民在极短的时间里呈上“诗书欲补三馀业,坛坫应收一代勋”,这一联被选为首唱;次月又有题咏“寒松”,也列榜首;再有“国魂”七言古体诗一篇荣获“国人奖”。

应侠民先生与我家颇有渊源,揆情度理,可谓世交。其父应学谦与我曾祖父汤公国琛(举孝廉方正,清末留日;历任淳安、黄岩等县令;擅诗精书。)是至交。据应侠民先生在自序中回忆,正当他青春年少之时,正月随父来寒舍贺岁,跃跃欲试的他呈上新诗,首句云:“釀花天气雨初收,胜日来寻召杜俦”。曾祖父见了大为奖许,马上和了一首“诗才秀美不胜收,好学如君孰与俦”等语相鼓励。受此鼓舞,应先生益自奋发。一向非常卵翼青年学生的曾祖父推荐他去首都警幕工作,从此他的人生轨迹发生了很大改变。可以说曾祖父爱国忧民的思想及志存高远的品格对他影响是巨大的,从此在大江南北军旅生活达三十年之久。在应侠民祖父八十大寿之际,我曾祖亲撰匾额“仗朝有庆”、落款“淳安、常山知县汤国琛”相赠,匾额毁于十几年之前一场大火之中,可地方耆老至今记忆犹深,过目难忘。当我曾祖父七十大寿之时,应侠民有长诗相赠“从知硕德有高年,矍铄精神志更骞;百世箕裘能远绍,一家书剑羡兼传;好官世已歌吴越,健笔人皆仰许燕……”。另外应先生跟我季叔公汤敏中(黄埔军校二期毕业,中将军衔)也是至交,他们年龄相近,经历相似,品格相仿。他们皆为戎马一生,无奈移居台湾,妻儿都滞留在大陆,在台又皆立志不娶;他们又都是志虑忠纯、澡身浴德之人。在台湾,他们相聚甚密,每每在一起感家国之沧桑、哀德义之颓丧之时,常至曷禁涕泗之横集。他们此唱彼和,有多首长诗叙旧,应先生诗句有“海上相从意惘然,不禁眷眷怀桑梓;回溯君家与我家,彼此暌违十余里……”。

特别值得一提的是,应先生有一同乡好友章才俭,号才耕,原籍藻溪繁枝丁岙人,两人同里(应侠民称他为“亲故”),1948年去台湾,在台北省城工作,后在台南善化中学任教,也是国学深厚、文才俊逸之人。两人相交甚笃,可谓忘年交,特别是四九年在台湾高雄市北部的军营再次相见,格外珍惜;在善化中学又曾共事,晨昏过从。平时常有书信来往,诗词唱和,应侠民常将自己的新诗寄示给章才俭,而章也把应侠民的每一首诗篇积藏起来,竟达百余首。由于应侠民秉性周瑾,性格多愁善感,孑然一身在海外,身体每况愈下;而他又是才情横溢,积稿丰厚。不整理成册,是诗坛一大损失。章才俭就帮应先生整理、校订、写跋文、出版等工作。跋文里这样评价应侠民“先生赋性耿介,不解逢迎,志洁行廉,非义不取,亦儒亦侠,骀荡自喜。时人有以狂狷目之,余则独悲其才丰遇啬也。”诗集出版,该记章先生一功。

台湾海峡的波浪将很多滞台的爱国人士思乡、思亲之切切情永远阻隔,“一水之间,人天永隔”,应侠民等辈又何尝不是?他只有通过诗文来感怀,有诗:“喔喔闻鸡夜,梦梦每视天;身名嗟沦落,人海感颠连;对月同无寐,哦诗却有权;家山烽火外,儿女待团圆。”在他弥留之际仍嘱托同乡蔡祖象先生有机会将他骨灰带回家乡安葬,七八年前应先生终于了却心愿,入乡土为安!

应先生的《思补室诗存》可添温州诗坛之浓彩,文脉之传承!

(感谢金顺仁提供应侠民图文资料)