今年是世界反法西斯战争和中国人民抗日战争胜利70周年,当年那些浴血烽火的青年大多已经步入垂暮之年。不管现在的他们脸上添了多少深如刀刻的皱纹,在人民心中,他们永远是光荣的缔造者,历史的见证人。他们的追忆,是最贴近真实和最个人化的历史还原。近日,本网记者随同县老干部局一行寻访了我县那些抗战时期参加革命的老兵,去挖掘他们身上的红色故事。本次采访的对象是“老兵”季国清。

老兵档案

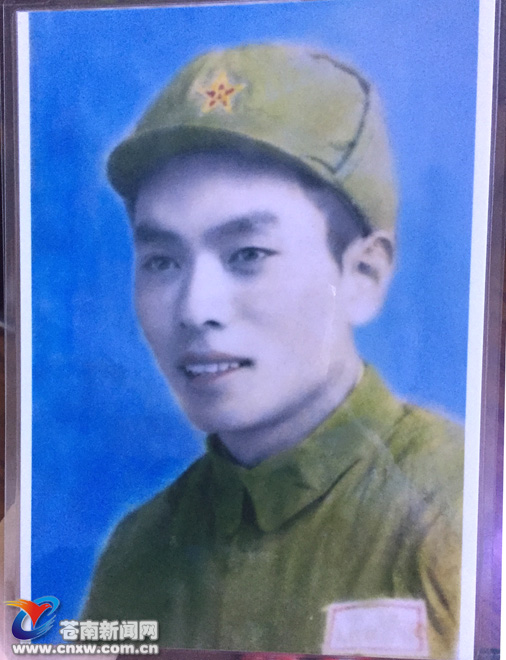

季国清,1930年5月出生。1944年在本乡任侦察员,加入抗战队伍。1945年参军,担任江苏省特务二团通讯员。此后又先后担任了司号员、军械员等,曾参加过淮海战役等大小战役不计其数,在烽火中不断历练成长。

记者 缪依含 文/摄

一张慈祥的脸,透着恬静与安详,一身中山装干净挺拔,依然显现着军人昔日的飒爽英姿。季国清今年已经85岁高寿,但他对于过去的许多事情依然记忆犹新。当听到记者说要听他讲讲他的抗战故事,他显得非常激动,眼神流露出坚毅、勇敢和无限怀想。

在烽火中历练成长

1944年,14岁的季国清在江苏省如东县加入本乡抗日游击自卫队,当起了队里的侦察员。那时候鬼子经常下乡扫荡,伪军也十分冷酷,对抓来的无辜百姓不是抢劫就是杀戮,惨无人道。季国清说,虽然自己当时还是个毛头小子,但也已经能够明辨基本的是非。“实在是看不下去了,要去报仇,要去当兵。”抱着这样的想法,他跑到了部队。“当时我年纪还太小,部队里的人跟我说,‘小娃子,你不怕死吗?家里人能同意你跟我们走?’不愿意收我。”可是他并不放弃,另辟蹊径,加入了村子里由10多位乡亲自发组成的抗日游击自卫队。

侦察敌情,迷惑敌人,站岗放哨,传递情报……季国清笑称,小孩子干不了大事情,但是想要耍点小聪明还是拿手的,自己也曾是“小兵张嘎”。

“香烟、瓜子、薄荷糖要么?香烟、瓜子、薄荷糖要么?”白天除了站岗放哨,季国清有时会挎个竹篮子,在里面装上几样小东西,乔装打扮一番,到街上四处遛一遛,一边走着一边吆喝,伺机观察敌人的动静。“那些坏人可霸道得很,拿了东西都是不给钱的。欸,这样我就逮着机会了,故意缠着他们哭闹,然后趁机混进敌人的据点,靠在门口瞥上几眼,看看他们到底有多少人,有些什么武器。”等鬼子们穿着皮鞋要踢他走时,他便顺势溜出来,嘴里还不忘委屈地念叨着,“我这做的可是小本生意,你们抢了我的东西,我回去得怎么交代呀。”心里却早已将敌方的情况记得一清二楚。

抗战时期,中国共产党领导敌后军民充分发挥人民战争的威力,创造和运用麻雀战、地道战、地雷战等多种有效的歼敌方法,对打击敌人发挥了重要作用。在季国清的老家,乡亲们则发明了麻袋战。知己知彼,百战不殆,敌我力量的悬殊决定了敌后战场必须依靠智取。根据季国清侦察回来的情况,游击队员们制定出相应的作战计划,巧妙歼灭了数十个敌人。“几个人找机会从后面窜上去,在敌人头上套个麻袋,打昏了扎粽子似的捆结实了,背上就走,扔到河里。”

每天到了夜里,队员们便出发前往干扰敌人。“老百姓没有什么武器,就是几把小马盖枪,里头只有四五发子弹。于是大家就发挥聪明才智,充分利用手头的材料,把炮弹放在筒子里点一点,把子弹头放在弹弓上发射。”家乡河网密布,如果敌人追过来,队员们便割断岸上的绳子,驾着小船躲进芦苇荡里。“打游击战的精髓就是敌驻我扰,敌疲我打,敌进我退,敌退我追。”

军号嘹亮斗志昂扬

1945年,季国清在如皋县加入反攻大队江苏省特务二团,在这支100多人的部队里担任通讯员,负责把信件送往区里和乡里。终于穿上梦寐以求的军装,他说,心里满是自豪和喜悦,即便是要经常趁着夜色奔波往返,辛苦,却一点儿也不觉得害怕。

抗日战争很快取得了胜利。“终于有家可归了,没有鬼子再来烧杀抢掠了,不用再四处逃难了。终于能够过上太平日子了,没有那么多硝烟战火了,不用再整天提心吊胆了。当时心里真的别提有多高兴。”季国清说,抗日战争的胜利离不开军民的团结协作,共同御敌。“军民关系一直是非常和谐的,我们游击队员到老百姓家里借宿,老百姓都很乐意,还总给战士们提供各种帮助和支持,有的人会给我们的米袋子里装满干粮。”

“军号嘹亮步伐整齐,人民军队有铁的纪律。”这是《严守纪律歌》中人们耳熟能详的歌词。1946年,依然留在连队里的季国清担任了司号班班长。他说,小号就是自己最重要的武器,时刻都要携带在身边。除此之外,他的身上还带着1颗信号弹和2颗手榴弹。“冲锋号吹得响,才能鼓舞士气嘛!”他边说边鼓起嘴,向我们示范吹号的动作。

“嘀哩哒嘀哩哩——嘀哩哒嘀哩哩——”这是在影视剧作品中时常能够听到的冲锋号响。而除了冲锋号,一日三餐、集合做操、上下课、晚点名……战士们的日常生活起居以及战斗过程中部队之间的信息沟通,都离不开这长短有致的号声。据季国清介绍,不同场景下的各种号声组合多达数百种,全部需要进行准确无误的记忆与吹奏。“你们可不要小瞧了吹号工作,这里头也有不少学问。不仅要气息足、声音亮,更关键的是它就相当于一个部队里的暗号,绝对不能犯错误的。”他表情严肃地补充道,“号声吹了一段时间过后,敌人也许摸着我们的规律了,那就得要做一些调整,加入一点变化,用来麻痹敌人。”

而在战斗中,吹号员则需要及时准确地完成信息传递工作。“要听营部的号声,将营部的命令告诉连长后,再将连长的信息用号声传递出去。还要把握好位置,在连长左右两侧20公尺距离以外灵活地变动位置,保护连长和自己的安全。”

忆苦思甜难忘战友

“行军打战,哪里有不遇到危险的。”追忆往昔,季老满怀对岁月的无限感慨,万般滋味涌上心头。“在我9岁的时候,母亲生病去世了,由于家里十分困难,我便辍了学。从13岁开始,我就到铁匠铺子里当打铁学徒。从小就吃过不少苦,所以我并不怕苦。只是现在,依然会时常想起那些曾经并肩作战的战友……”当他喊着“大刀向鬼子们的头上砍去”的战斗口号,唱起曾经在部队里的军歌,清晰说出记忆中的留存的每一场战役,有些事情,注定永远都忘不掉。

1945年,在一次游击战中,一名游击队员被敌人抓住了。他亲眼看着鬼子和伪军把战友的双眼蒙住,用刺刀扎了几下,捅到坑里去,又“砰砰”补了两枪。“真是恨得牙痒痒。”说到这里,老人不免神情凝重。

还有一次同样令季国清印象深刻的疼痛记忆,是在东台县朱家湾。“当时我们连队正在吃饭,得到消息说有四五十个敌人来附近抢东西。大家连饭都没来得及吃完就赶紧集合出发了。”谁曾想到,等待他们的却是敌人三面包围的埋伏,除了没有参与战斗的炊事班战士,出发的八九十人最后只回来了十三个。“草鞋都跑掉了,谁还顾得上呢。敌人在后面连声喊着‘抓活的,抓活的’,连长就在我身边,小号在身后目标太明显,我赶紧把它别到前面来。”撤退中,和他关系最好的三排长为了掩护大家,英勇牺牲。“也才30多岁,总喜欢叫我小号兵。早上吃饭的时候还扯着我号子上红绸子布开玩笑呢,结果下午人就没有了,想起来怎么能不心痛啊。”

季老的儿子告诉我们,老人很喜欢看相关战争题材的影视作品,通过熟悉的画面回忆过去的点点滴滴。季国清还时常对子女们讲起过去的事情,举例子,讲道理,培养他们形成良好的道德风气。“父亲经常说,坏人最终是没有好结果的。”