今年是世界反法西斯战争和中国人民抗日战争胜利70周年,当年那些浴血烽火的青年大多已经步入垂暮之年。不管现在的他们脸上添了多少深如刀刻的皱纹,在人民心中,他们永远是光荣的缔造者,历史的见证人。他们的追忆,是最贴近真实和最个人化的历史还原。近日,本网记者随同县老干部局一行寻访了我县那些抗战时期参加革命的老兵,去挖掘他们身上的红色故事。本次采访的对象是“老兵”林宝兄。

记者 郭永慧/文 方耀星/摄

本次采访的“老兵”林宝兄,也是几位老兵中年纪最大的一位。因为年事已高,记忆有些断断续续,整个采访是在林宝兄老人主述、儿子林国泉补充的情况下完成的。

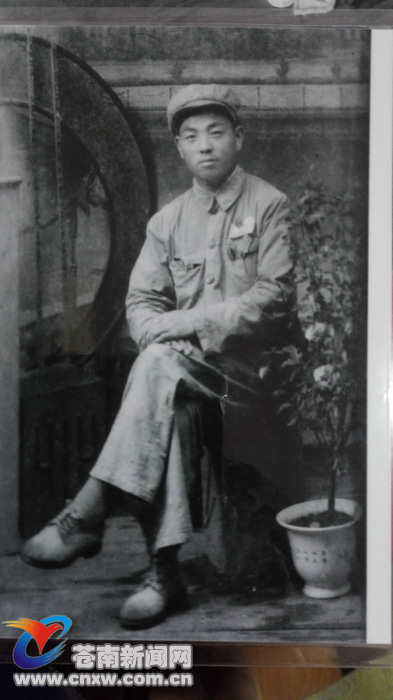

林宝兄,1920年出生,1944年在临安县参加了新四军游击队,成为新四军游击队浙西一支队四十八团一营二连一名冲在前线的战士。当年五月份,他就参加了白水战役。第二年又攻打了汪精卫部队的炮楼。战争期间,林宝兄打过碉堡、炸过炮楼,参加大小战役上百场。

老人今年已经96岁,五年前记忆力还很好,思路也很清晰,经常给儿孙讲述自己过去的经历,后来就有些断断续续了。不过提及那段往事,林宝兄最为骄傲的是曾在陈毅、粟裕的麾下呆过。如今70多年过去了,林老说,他最难忘的是涟水战役,当时他所在的新四年部队与国民党74师在涟水先后两次作战,新四军伤亡惨重。

“一个营打得只剩下三个人。”忆及第一次涟水战役,林宝兄有些激动,偶尔还会用生猛的动作演示着,仿佛又回到了他年轻时的战场。在儿子林国泉的补述下,记者了解到,在阵地上,他始终打起十二分精神,肚子也不知道饿,睡觉也不用睡,只有在枪声停止的时候,才稍微打个盹,但马上就会惊醒,说总有一个声音提醒自己要继续战斗。那场战役中,很多战友都牺牲了,只有三个人活了下来,林宝兄是其中一个。但第二次涟水战役时,林宝兄的右手被一个炮弹炸飞过来的弹片不幸射中。

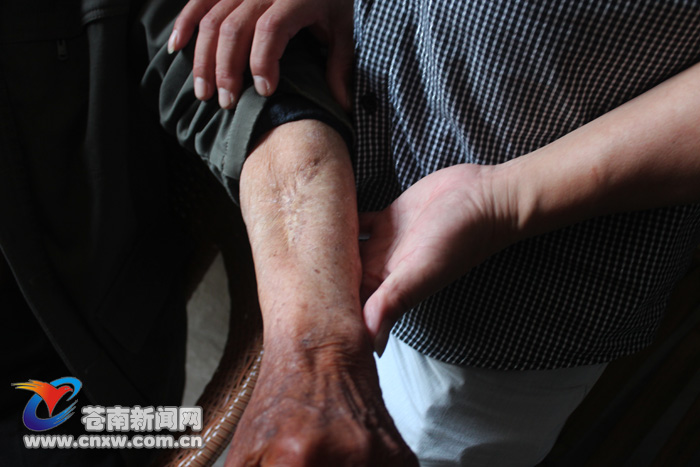

“当时只是觉得有点痛,流血啊什么的也都不觉得。”受伤的林宝兄被送到了苏中第三医院医治,伤好后被编入第七纵队二十一师六十二团一营二连当班长。

在记者提议下,林国泉捋起父亲的衣袖。在林宝兄老人的左手手腕处,明显可以看到一处疤痕,确切地说,那不是一处疤痕,而是一个拇指指甲大小的坑。虽然距离受伤时间已有70年,但伤痕依然清晰可见。“除了手腕,腰部也有一处枪伤,每逢阴天下雨的时候,都会隐隐作痛。”林国泉一边帮老人整理衣服,一边心疼地说,腰伤是在黄桥战役时被子弹击中的,两次受伤共开了三次刀。

聊到抗战经历时,林宝兄老人告诉记者,在战争年代,打仗讲的是技巧,打游击时,他们多次跟日本鬼子相遇,每次都是见机行事、从不鲁莽。“他力量比我们差,我们就包围去打;他们如果力量大,我们就走,靠边走。”

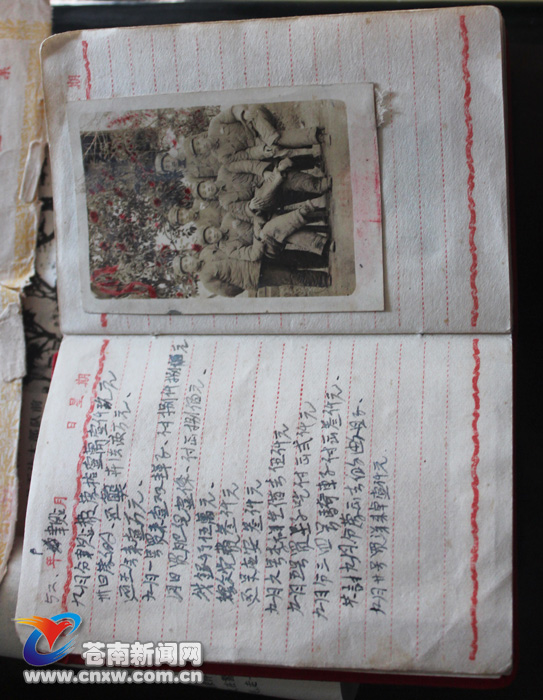

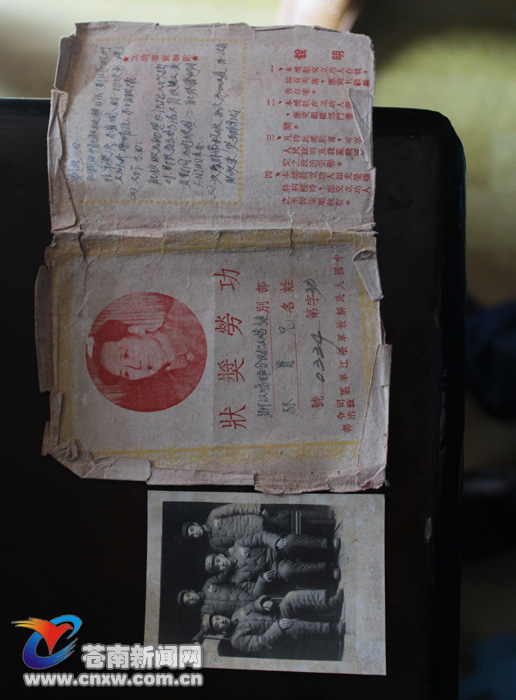

功劳证、记功簿、军功章……在林宝兄老人的房间里,记者见到了一个纸盒,里面装着的大大小小的本子和军功章,就是这位老兵曾经戎马生涯的见证。拿起那本记功簿,记者发现虽然它已历经70年沧桑岁月,但保存依然完好,只有边角稍微有些磨损。

陪林宝兄老人一同翻看那些“宝贝物件”,他很高兴,时不时还会向记者讲解几句。看到记者手中正拿着一个手掌大小的记事本翻看,老人似乎也来了兴致。

“这是我当时做的相册。”林宝兄老人用相册称呼这个记事本也不足为奇。因为本子里面没有一个字,有的只是十几张一寸照片。他说,里面贴的都是他的战友的照片。问到照片中战友的名字时,老人说,“记不起来了”。

那时很多人都不识字,林宝兄老人也一样,战友的名字记得住但不会写。他就从战友那里要来一寸黑白照片,然后一张一张地整整齐齐地贴在了记事本上。“这里有我最好的一个战友,是山东烟台的,在一次战斗中分开后,就再也没有联系上。”老人指着一张照片说。

“照片里很多战友在解放前就牺牲了,记忆清晰的时候,他还会给我们讲关于战友的故事。”看老人望着相片默默不语,林国泉补充道,“父亲小时候就在地主家做长工,根本没有读过书。后来在部队里参加了两个月的扫盲班,才认得了一些字,父亲说他最遗憾的就是当时没能把战友的名字写下来,那样的话,也许还能联系上。”

“对于参军期间的一些东西,我父亲一直都很在意,有时间就会拿出来看一看。可惜前几年搬家时,我们都不在,两个老人用木板车搬家时,把一些重要物品给弄丢了。”林国泉不无遗憾地说。他还告诉记者,前段时间,新四军研究会浙南分会还派人来探望林宝兄老人,“他们说,现在依然健在的新四军的人不多了,要珍重。”

“父亲平时话不多,说话很严肃,从不拖泥带水。”讲起老父亲,林国泉满是敬佩之情。

林宝兄,1944年入伍,1953年转业回来。在部队的岁月,正是他一生中最美好的青春时光。虽然几十年过去了,当年那个浴血烽火的青年早已成为“身老沧州”的隐者,但他对军旅生涯的情谊非但没有变淡,反而越来越浓。工作以后,他经常从荧屏和书本中去感受军人的风采,寻找自己当年的影子。林国泉在电影公司工作,如果有部队题材电影放映时,都会拉着老人去看,看着荧屏上那些一身戎装的士兵们,老人都觉得非常亲切、激动,“那场战役就是我那个营打的”“我有参加过这一场战斗”“这个和我当时打仗时的场景不一样”……林国泉说:“他当时打仗的时候也是义无反顾的,因为作为军人既然参加了部队,就多了一份义务,他是义无反顾地上前线。”

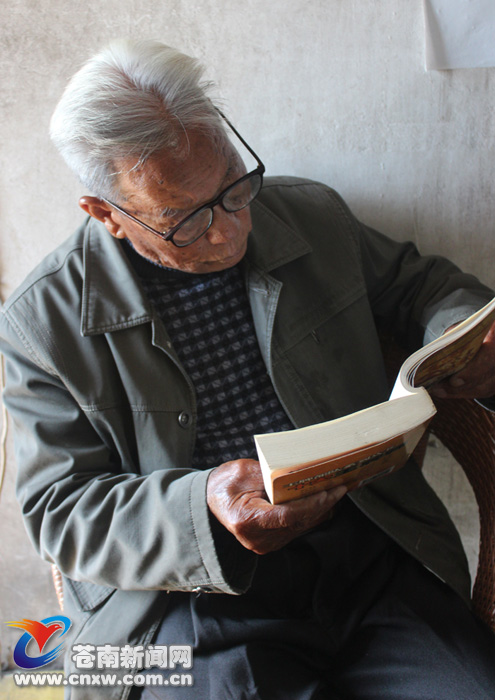

林国泉介绍,军人生涯中,林宝兄老人共参加了大小战役上百场,还立过三等功。现在老人年纪大了,行动不是很方便,平时的活动范围基本在房间的二楼,很少到其他地方活动。在自己的小圈子里,老人最喜欢的是看书解闷。喜欢看书这一点,在记者第一次见到林宝兄老人时就发现了。打开房门走进林宝兄老人房间时,他正坐在椅子上捧着一本书阅读着。床头书桌上也摆放着十几本战争题材的书籍,粗略一看,就发现了《万里征途——战将程世才》《戴笠全传》《朝鲜战争征战纪实》《野战军征战纪实》……

“与影视剧相比,老人更喜欢看军旅书籍。”林国泉说,老人喜欢原汁原味的军营语言,现在年纪大了,很多事情已经记不清楚了,但战争的事,都记得。